- SINO-TIBÉTAINES (LANGUES)

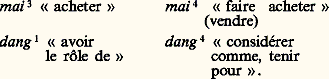

- SINO-TIBÉTAINES (LANGUES)Le regroupement en une seule famille des langues chinoises et des langues tibéto-birmanes n’est encore qu’une hypothèse de travail qui est loin d’être confirmée, et il est nécessaire d’insister sur ce point au début d’un article sur les langues «sino-tibétaines». La solution du problème réside dans l’étude du chinois commun (archaïque) d’une part et du tibéto-birman commun de l’autre. Par de nombreux aspects, ces études se confondent; on partira donc de cette constatation en étudiant ces langues d’après le chinois.Situation des languesCertains linguistes n’ont pas résisté à la tentation de classer les langues suivant le modèle de la taxinomie botanique, avec ses classes, ordres, familles, genres et espèces. Ainsi Robert Shafer, qui propose d’ajouter des suffixes aux noms de langues, marquant leur place dans la classification. Soit, par exemple, la super-famille sino-tibétaine, qu’il divise en deux familles: d’une part tibéto-karen, d’autre part chinoise (celle-ci comporte principalement le wu, le xiang, le cantonais, le hakka, le mandarin, le min). Le tibéto-karen se subdivise en karénique et en tibéto-birman. La sous-famille tibéto-birmane se subdivise en trois genres regroupant sept sous-genres: le bodish regroupe 1) le tibétain et le kanauri, 2) le bahing et le vaya, 3) l’abor, le miri, le dafla; le burmish regroupe 1) le kachin, 2) les langues birmo-lolo (birman, akha, lahu, lisu, etc.), 3) le kukinaga, le lushaï. Enfin le barish regroupe les langues bodo, garo, etc. Les trois genres indiqués ci-dessus étaient représentés par la désinence -ish. Par contre, les super-genres sont symbolisés par la désinence -ic (en anglais), comme ce que j’ai appelé karénique.La famille tibéto-birmane comprend, outre le tibétain et le birman, le lolo (parlé en Chine du Sud surtout), le bodo (parlé sur le Brahmapoutre), le naga (Assam), le kachin et le chin (Birmanie). On peut considérer en gros que les langues chinoises sont comparables, du point de vue chronologique et évolutif, aux langues romanes, qui ont commencé leur différenciation dans le début de l’ère chrétienne.Le chinois commun archaïque, parlé quelques siècles avant notre ère, s’est séparé en plusieurs dialectes, que Zhao Yuanren répartit en neuf groupes importants parlés aujourd’hui. Le Sud-Est chinois a six dialectes principaux et présente la plus grande différenciation; ces dialectes sont: le cantonais, le kan-hakka, l’amoy-swatow, le fuzhou, le wu et le xiang, et sont parlés dans les provinces du Guangdong et du Fujian, la plus grande partie du Hunan, du Jiangxi et du Zhejiang, ainsi que dans des parties du Guangxi, de l’Anhui, et du Jiangsu. Les autres dialectes sont dits «dialectes mandarins (trois groupes: nord, sud et sud-ouest), parlés par les deux tiers de la population environ, sur les trois quarts du territoire chinois.Les dialectes du groupe «cantonais, kan-hakka et amoy-swatow» (avec le chinois parlé à Hainan) se caractérisent par leur conservation des consonnes finales anciennes -m , -p , -t , -k. Les dialectes wu (avec ceux de Shanghaï et de Wenzhou ont conservé le caractère voisé des anciennes initiales comme b’ , d’ , g’ , dz’ , etc. Les dialectes mandarins ont quatre ou cinq tons, tandis que les autres dialectes ont généralement six tons.Phonologie historiqueLes instruments de la reconstruction du chinois moyen et archaïque sont l’étude des dialectes et des emprunts, puis celle des documents anciens. En particulier, les dictionnaires de rimes du VIIe siècle après J.-C. (Qieyun, Tangyun et Guangyun ). Les mots y sont arrangés par tons et finales; les homophones sont disposés selon la manière d’épeler dite fanqie : un caractère représente l’initiale, un autre la finale. À la fin de la dynastie Tang, ou au début des Song (907 ou 960) approximativement, le Qieyun apparaît dans une édition introduisant quatre divisions suivant la qualité de la voyelle qui rime et la présence ou l’absence d’un élément «médial» pouvant exister entre l’initiale et la voyelle nucléaire de la finale.Les emprunts au chinois du vietnamien, du japonais et du coréen sont d’une grande importance pour la reconstruction du chinois ancien et archaïque; en Chine même, les emprunts au chinois du zhuang, langue thaï parlée actuellement par environ douze millions de Chinois vivant surtout au Guangxi, jouent un rôle non négligeable. Inversement, les emprunts qu’a fait le chinois au sanskrit (véhiculé par le bouddhisme) à l’époque des Han permettent de mieux connaître les valeurs phonétiques des rimes d’autrefois.Le chinois moyen (ou ancien: VIIe s. environ) n’a sans doute pas pour base, comme le pensait B. Karlgren, le dialecte de Chang’an, l’actuelle Xi’an, mais, si l’on en croit E.-G. Pulleyblank, le dialecte parlé dans la basse vallée du Yangzi. Le qieyun semble en fait représenter un conglomérat de plusieurs dialectes. Les rimes effectivement utilisées par les poètes Tang de cette époque (618-907) violent constamment le dictionnaire du Qieyun , et cela laisse entendre que le système phonologique était en réalité plus simple que celui qui est reconstruit à partir du qieyun seul.C’est surtout sur l’ancien chinois ainsi restauré que l’on se fonde pour reconstituer le système phonologique du chinois archaïque (dynastie Han et avant). On se sert aussi d’un texte fondamental, le Shi jing (entre 800 et 600 av. J.-C.), dont les rimes ont été étudiées avec beaucoup d’attention. Karlgren recompose, pour le chinois archaïque, des finales -b , -d , -g actuellement disparues, afin de rendre compte de l’alternance entre les syllabes finissant ainsi et celles du chinois ancien à finales -p , -t , -k ; il y a des cas où ces finales, voisées et non voisées, riment ensemble, particulièrement quand le ton de la voisée était descendant (qu sheng ). Karlgren propose encore comme initiales des occlusives voisées non aspirées d- , d , g- , qui seraient plutôt, d’après A. Haudricourt, des spirantes. Ce dernier a avancé en 1954 l’hypothèse, assez bien vérifiée, que le ton descendant du mandarin actuel représente un ancien suffixe -s , dont le rôle est de nominaliser un verbe; par exemple dâk «mesurer» / dâks «la mesure» (Karlgren reconstruit respectivement d’âk / d’âg ). R. A. D. Forrest, en 1960, reprend l’idée d’Haudricourt et fait correspondre le suffixe -s du chinois archaïque à un suffixe -s du tibétain classique. La structure morphématique du tibétain ancien et à plus forte raison du tibétain archaïque, était sans doute dissylabique. Celle du mandarin actuel est monosyllabique, mais on comprend que les tenants de l’hypothèse sino-tibétaine s’efforcent de faire se rejoindre les deux langues. On voit par exemple Pulleyblank généraliser l’idée d’Haudricourt, en attribuant l’origine des tons en chinois à la perte de consonnes finales: toutes les syllabes, selon lui, étaient fermées en chinois archaïque, - et - 嗀 ont donné les tons plats et le coup de glotte a donné le ton montant. Ce qui est sûr, c’est que la reconstruction des tons et celle des finales archaïques vont nécessairement de pair. Les emprunts faits au chinois, particulièrement par le zhuang, fournissent les preuves qu’il y avait en chinois archaïque des groupes consonantiques initiaux, comme en tibétain; par exemple, les groupes pl- , kl- , attestés en zhuang actuel: pløn «volume», klø «fané», klong «trou», klau «balle», klian «rouleau».Morphologie historiqueCe qui précède montre bien les rapports entre phonologie et morphologie. Pour Pulleyblank, la nature morphologique des affixes reconstruits s- , -l- , -s , est évidente, mais la valeur exacte du préfixe s- et de l’infixe -l- reste problématique. Quant au suffixe -s , si l’on suit l’hypothèse d’Haudricourt, assez largement admise actuellement, il faut noter que le ton descendant du mandarin actuel n’indique pas seulement une opération de nominalisation, comme l’exemple donné plus haut pourrait le laisser croire; il aurait aussi valeur de causatif, comme on peut le constater en considérant les paires suivantes (chaque morphème chinois est suivi de son ton: le 4e ton du mandarin actuel, ton descendant, représente -s ):

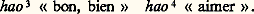

La valeur de causatif est moins évidente dans la paire:

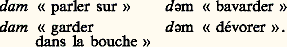

La valeur de causatif est moins évidente dans la paire: De même qu’en tibétain classique, il pouvait exister, en chinois archaïque, des alternances vocaliques, comme dans les paires:

De même qu’en tibétain classique, il pouvait exister, en chinois archaïque, des alternances vocaliques, comme dans les paires: Karlgren voit aussi une alternance vocalique dans l’opposition entre deux caractères différents pour «je» et «me, moi», respectivement ngo/ngâ (mais Tung reconstruit ngâg/ngâ ).

Karlgren voit aussi une alternance vocalique dans l’opposition entre deux caractères différents pour «je» et «me, moi», respectivement ngo/ngâ (mais Tung reconstruit ngâg/ngâ ).

Encyclopédie Universelle. 2012.